【とこ湘Blog】夏のトラウマ読書「おとうさんがいっぱい」

こんにちは! とことこ湘南編集部Yです。日記は火曜日担当です!

昨日のMさんに続き読書の話を。

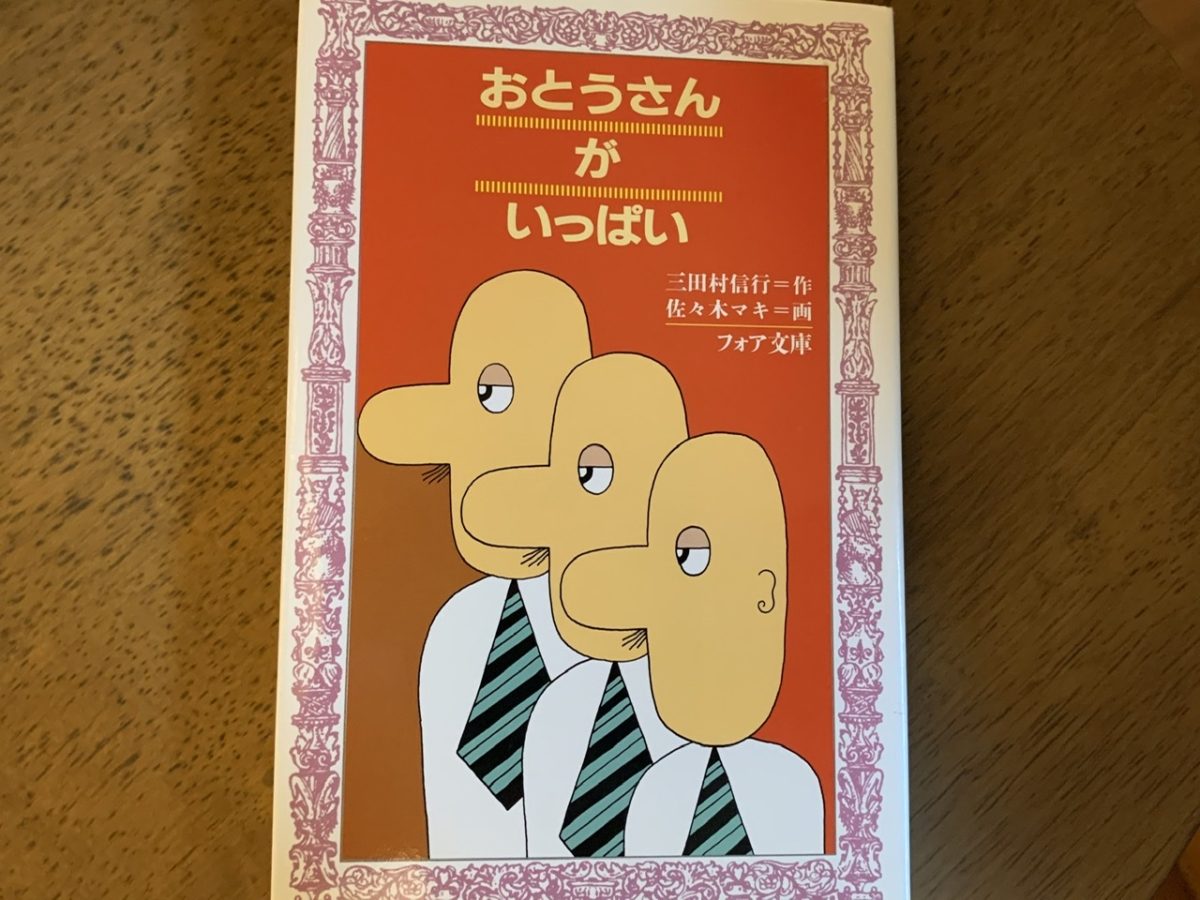

7月28日の日記で少し触れた恐怖の短編「どこにもゆけない道」が収録された子供向け文庫「おとうさんがいっぱい」をご紹介します。

前回「どこにも~」に関しては「とにかく恐ろしい話」としてお話ししましたが、実は文庫1冊丸々恐ろしい話しか入っていません。

背表紙のマークは紫色。フォア文庫では「小学校中・高学年」対象の印です。

背表紙のマークは紫色。フォア文庫では「小学校中・高学年」対象の印です。

私がこの本と出合ったのもちょうど対象年齢位の頃でした。

当時、毎年夏休み山口県の祖父母の家を訪ねる習慣があり、約5時間の新幹線での移動時間を過ごすために毎回必ず1冊本を買ってもらえたのです。

本好きだった私にとっては夏休み最初のラッキーイベントで、本屋でワクワク「この夏の1冊」を選んでいたものでした。

そんなある年、佐々木マキさんによるユーモラスな表紙と楽しそうなタイトルに惹かれ、「これはゆかいな話が読めそうだぞ」と選んだのがこの1冊でした。

さて、まずはざっと収録の5編のあらすじを並べてみましょう。

【ゆめであいましょう】

ミキオはある日不思議な夢を見る。表札のない、どこかで見たような一軒家に入っていくと、ちょうど生まれたばかりの赤ん坊を抱いて若い夫婦が幸せそうに笑っている。

次の日の夢もまた同じ家。今度は赤ん坊は5歳ほどの少年に成長している。その後も夢を見るたびに彼は成長していき、ある日同じ年恰好にまでなった彼の顔を見る。それはミキオ自身の顔だった。夢の中で、ミキオに向ってもう一人の”ミキオ”が言う。「おまえこそぼくのゆめなんだ」ーー

【どこへもゆけない道】

主人公“ぼく”はある日の帰り道、「いつもとちょっと違う道を使って帰ってみよう」と思いつく。駅前をいつものように左に曲がらずまっすぐ帰る。

すると、帰り着いた家には母がいない。代わりに何かぶよぶよとした、不定形の生き物が床をのたくって近づいてきた。慌てて逃げ出した“ぼく”は「いつもと違う道を通ったのがいけなかったのかも」と考え、駅まで戻り、道筋通りに帰ってみる。しかし、今度は自分の家がどこにもない。彼は”いつもの家”を探し、駅前と自宅までの道筋を何度もさまようーー

【ぼくは五階で】

共働きの両親を持つ一人っ子のナオキは、親が帰るまではマンションの一室の自宅に一人きり。いつものように学校から帰宅し、野球にでも出かけようと思って外へ出たつもりが……そこはまた、部屋の中だった。何度ドアを開けても、また部屋の中に続いている。ベランダづたいに隣の部屋に渡ってみても、結果は同じ。そこもまた自分たちの部屋で、何をやっても家から外に出られない。職場の父母に電話をしても相手にしてくれない。ナオキは尚も空間からの脱出を試みるがーー

【おとうさんがいっぱい】

ある日、トシオの父親は3人に増えてしまう。父親たちはそれぞれが本物であることを主張し争うが、全員同じ人物にしか見えず、トシオも母も見分けることができない。同じ現象が全国いたるところで発生し始め、国は各家庭に調査員を派遣。一人を「本物」と認定し、残りは家庭から隔離して国家が管理することと決定した。そして本物は、各家庭の子供が認定するのだというーー

【かべは知っていた】

主人公の少年・カズミの両親はいつも喧嘩ばかりしていた。ある日父は「出ていく!」と宣言し、カズミの目の前で、家の「かべ」に入っていってしまった。壁の中の異空間に“家出”した父は「その気になればいつでも出られる」「ちょっとは母さんを心配させてやらなきゃ」と言って、カズミとだけ内緒でコンタクトを取っていたが、ある日の地震の揺れで空間がゆがみ、壁から出られなくなってしまうーー

…

おいおい、これから夏休み……(新幹線の中でうなだれる私)

しかもこれらの話の殆どが、とんでもなくダークな結末を迎えるんですよ。

人にもよりますが、大人には「イヤな話を読みたい」という気持ちもあったりします。”イヤミス”なんてものも流行してますしね。

でも子供はまだ、そこまで複雑な楽しみ方も知らないですし、それどころかそんな話に遭遇すること自体がないので気持ちの処理ができません。

私も1話読むたびに「このままじゃ最悪の気持ちすぎる。次の話はもう少し良い結末かも…」という希望を裏切られ続け、ついに読破してしまった後に「なんでこんな話読んでしまったんだ!」と後悔し、折角1冊本が買ってもらえる機会にウッキウキでこの本を手に取って自分を恨み、物語の凶悪な後味にのたうち回りました。

展開の容赦なさも去ることながら、話の中の大人たちが助けにも心の支えにもなってくれないというのが、非常に嫌な感じなんですよ。

| 表通りには、人だかりがしていた。おおぜいの警官が人がきをおさえていた。二、三げんの家から、認定にもれた父親たちが警官に引きずられて出てきた。いきなり、警官の手をふりほどいて三人ばかりかけだした。 「不合理だ! こんなやりかたってあるか!」 「インチキだ! やりなおせ!」 口々にさけんでいた。人がきをおさえていた警官がばらばらと走りだし、たちまち追いついて、灰色の護送車にすばやくおしこんでしまった。(中略)これでこの地区の整理は完了したのだった。(「おとうさんがいっぱい」より) |

子供向けの物語の中で、「お父さん」が、こんな冷酷な扱いを受けることがありますか!?

まだ習っていない感じが平仮名であること以外、まったく子供への忖度、手心がありません。

最後の「かべは知っていた」だけは少し明るい、開けた終わり方をするのですが、それでも「父親は壁と一体になって存在をなくしてしまい」「お母さんはむしろ明るくなって違う男の人を連れてくる」という展開が子供の想像力の範疇を超えていて、個人的には一番きつくて心に残った話でした。

ラストの1文、ハードボイルドで凄く格好いいのですが、何度読んでも少し泣けてしまいます。(つまり名作です)

今読んでも「やはりこれは…」と震える一冊ですが、こうした話がどういう意味を持つのか当時よりは少しわかるような気がしています。

子どもにとって、家庭や身の安全、明日も変わらず過ごせることは絶対的な疑う余地のないことであったりしますが(そうではない子どもも勿論いるでしょうが、それはまた別の話で、悲しいことです)、世の中は実際には危険なことがあり、望まない別れもあります。

こうした現実から子供は大人により守られているものですが、作者の三田村さんは、その庇護のぬくもりの外から「ちょっとだけ」その先の世界、現実を見せてくれる大人なんです。

「君の毎日は、絶対的なものじゃないんだよ」

お話としての「理不尽」に向き合い、(なんでこんなことが起きてしまうんだ…)と悩むことで、準備になる。骨折で骨が強くなるように、現実での試練に立ち向かう前の心を少し強くできるのではないでしょうか。

そこで難しいのが、「これ読んでみなさい」と大人が子供に勧めたり、「みんなで読んで考えましょう」などと先生が感想文の課題にしたりすると、また効果が変わってしまうと思います。

「大人が読みなさいといったということは、何か真意があるはず」という安心感が生まれてしまうはずです。

「大人対子供」ではなく、子供自身がたまたま手に取ってしまって面食らい、思考の奥底に沈み込む「本VS子供」のガチンコタイマン勝負でないと真価が発揮されないんです。

だからこの本には、本屋や図書館の棚から「いかにも面白そうな、とぼけた顔で」子供たちを手ぐすね引いて待っていてほしいと思うのです。

小説としてどすんと読み応えがあるので、大人の皆様もぜひ、一度手に取ってみてください。

(Y)

人気記事ランキング

髪ボサボサのメルちゃんのシャンプーをしてみました!

鎌倉おんめさまに、安産祈願のお礼参りへ

Eテレでお馴染みの「ぼよよん行進曲」が名曲すぎる件

第50回サザンビーチちがさき花火大会

「'とことこ湘南編集部」の最近のブログ

「'とことこ湘南編集部」の月別アーカイブ

- 2025年04月

- 2025年03月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年09月

- 2023年08月

- 2023年07月

- 2023年06月

- 2023年05月

- 2023年04月

- 2023年03月

- 2023年02月

- 2023年01月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年09月

- 2022年08月

- 2022年07月

- 2022年06月

- 2022年05月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年02月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年05月

- 2021年04月

- 2021年03月

- 2021年02月

- 2021年01月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年04月

店舗のご案内

人気記事ランキング

髪ボサボサのメルちゃんのシャンプーをしてみました!

鎌倉おんめさまに、安産祈願のお礼参りへ

Eテレでお馴染みの「ぼよよん行進曲」が名曲すぎる件

第50回サザンビーチちがさき花火大会

「'とことこ湘南編集部」の月別アーカイブ

- 2025年04月

- 2025年03月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年09月

- 2023年08月

- 2023年07月

- 2023年06月

- 2023年05月

- 2023年04月

- 2023年03月

- 2023年02月

- 2023年01月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年09月

- 2022年08月

- 2022年07月

- 2022年06月

- 2022年05月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年02月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年05月

- 2021年04月

- 2021年03月

- 2021年02月

- 2021年01月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年04月